Au mois d’octobre, de nombreux artistes participent au défi « Inktober » : publier chaque jour un dessin à l’encre sur les réseaux sociaux. En 2016, pour m’entraîner à écrire, j’ai entrepris d’adapter le défi et ça a donné « Textober ». Je rassemble ici les 11 textes publiés sur mon ancien blog. Le numéro du texte correspond au jour du mois où il a été écrit et publié.

Textober #1 – Premier jour de travail

Au volant de la voiture qui m’emmène au premier jour de mon nouveau travail, je stresse d’arriver en retard et je réalise à quel point le siège est bas. C’est à la fois humiliant et inconfortable de conduire en ayant le regard aussi bas, mais c’est comme ça. J’arrive sur les lieux : l’entreprise où j’embauche est installée dans un open space situé dans une halle d’exposition. Le genre d’endroit où d’habitude se tiennent les foires aux vins ou aux livres. Tiens, la fille à qui je m’adresse à l’accueil est aussi assise sur une chaise à roulettes beaucoup trop basse ! Pourtant ses collègues à côté sont assis normalement… Bizarre. Bon. En tout cas sa coupe au carré avec frange très working girl des années 80 est plutôt cool, enfin sur elle c’est bien, ça fait meuf occupée, sûre d’elle. Pas comme moi aujourd’hui, pfff. Ses épaulettes sont peut-être en trop. Allez hop, au boulot. Je suis moins tendue que quand j’avais les boules d’être en retard, mais je suis toujours dans mes petits souliers. Hum, pas étonnant que ce soit cette expression qui me vienne à l’esprit. Parce qu’au moment où je dois aller jusqu’à un autre bureau montrer un document à l’un de mes nouveaux collègues, c’est la honte : impossible de marcher normalement… Purée, mais pourquoi ai-je mis ces chaussures à talons avec des élastiques à l’arrière et des bouts pointus ? Avec des collants en laine, en plus ! Qu’est-ce qui m’a pris de croire que de porter les pompes que j’avais achetées pour mes entretiens blancs d’école de commerce serait une bonne idée !? J’ai l’air con mais j’arrive à destination. J’espère qu’on m’a pas trop vue galérer. Le bureau où on m’a envoyée est petit, gris. Si je pouvais me permettre d’avoir un avis, je le trouverais bien triste. Heureusement, je n’ai pas d’avis. Le gars m’explique des trucs et j’acquiesce, mais en fait je comprends pas tout. J’essaie de garder un air professionnel mais je décroche et ma pensée se fixe sur l’idée suivante : “merde merde merde !!!”. La fille de l’accueil me montre des documents dans un lutin avec plein de feuilles plastiques. Très vite il m’est impossible de suivre consciencieusement ce qu’elle m’explique, parce que j’aperçois des planches de bande dessinée originales qui s’échappent légèrement du lutin. La vache, elles sont belles ! Les strates multicolores un peu perturbantes qui font les décors captent complètement mon attention ! Mais c’est fou, si c’est cette fille qui les a faites, elle a vachement de talent ! J’aimerais bien revoir ces planches. Elles seraient bien le seul truc positif à garder de ce rêve de merde que j’ai fait la nuit dernière.

Textober #2 – Ce vieux Tanguy tire sa révérence

C’est en retournant à la voiture qu’on est tombés sur le pauvre vieux. Un type âgé posté entre deux voitures sur un parking, la nuit, visiblement là depuis un moment… On a commencé par lui demander si tout allait bien. Il nous a bafouillé qu’il était chercheur en physique, qu’il attendait sa famille qui était en train de dîner à côté, quelque part dans les hangars à banane. On n’a pas eu besoin de se concerter pour trouver ça louche. On a donc tenté de creuser tout en essayant de mieux boucler son ciré trop grand, qu’il ait un peu moins froid, le pauvre bougre. Il a marmonné en les mimant qu’il avait fait des génuflexions pour se tenir chaud, mais il avait tout de même la goutte au nez et les lunettes voilées par la buée. Qui donc l’avait ainsi laissé ? Son frère, sa femme et puis pour le reste, “je me souviens jamais de la hiérarchie”. Ses phrases commençaient presque normalement mais se terminaient en bouillie bafouillante. Mais pourquoi l’avaient-il laissé là tout seul ? Savaient-ils qu’il attendait sur le parking ? Ho, et une hypothèse me vint à l’esprit qu’il valait mieux vérifier tout de suite : avaient-ils l’habitude de le laisser poireauter ainsi dans le froid, d’être méchants avec lui ? Non non, il était dans son laboratoire, on lui avait demandé de faire une aquarelle et puis ils étaient partis sans lui… À ses yeux inquiets, on voyait qu’il cherchait ses mots, ses souvenirs, mais c’était comme si, sur le chemin entre les profondeurs de son âme et sa bouche, tout s’emmêlait et ressortait d’une façon décevante et incompréhensible. Il a tout de même pu nous retrouver son prénom et épeler son nom de famille : Tanguy Le Rouan. On l’a doucement pris sous le bras, chacun d’un côté, et on l’a emmené dans un café, un peu plus au chaud, le temps de démêler un peu ce bordel et de trouver comment aider ce vieux monsieur paumé. Le serveur aux bras tout tatoués fut un peu surpris de nous voir débarquer, mais pour quelqu’un qui a plus l’habitude de gérer les nez cassés des kékés, il a eu beaucoup de présence d’esprit. Il nous a ramené un chocolat chaud et a installé un mini chauffage pour décongeler notre vieux. Avec la musique salsa à pleine balle il fallait se pencher tout près de son visage pour espérer comprendre quelque chose de ses paroles bredouillantes, mais on avait enfin un cadre cosy pour continuer notre enquête. Le confier directement aux flics restait une hypothèse envisageable, mais pas la plus agréable pour un monsieur si confus. On avait envie que les choses se passent le moins mal possible pour lui. On ne peut pas dire qu’il reprenait du poil de la bête, mais il semblait au moins se réchauffer. Je suis allée faire un tour pour avoir le cœur net et vérifier que sa famille ne se trouvait pas dans un des restos alentour, pendant que mon ami restait avec le bonhomme. C’était bizarre de demander à tous les gens qui auraient vaguement l’air d’être de sa famille : “vous connaissez Monsieur Le Rouan” ? Mais j’avais une noble mission à accomplir, sauver un pauvre vieux, qui me forçait à dépasser les petites hontes que ça pouvait faire subir à mon ego. Quand je suis revenue, c’est moi qui avais froid. J’ai pris ses mains et je lui ai dit “regardez, mes mains sont plus fraîches que les vôtres maintenant”. Il m’a répondu avec un sourire de connaisseur “ha bah oui c’est la mécanique du chaud et du froid”. À défaut d’autre idée pour l’aider, on s’est permis de regarder dans la pochette type sac banane qu’il portait à la taille, en vérifiant à chaque instant qu’il ne se sentait pas brusqué par nos gestes. On est tombés sur ses papiers, la photo sur sa carte d’identité était troublante, on pouvait supposer qu’elle avait été prise quand il était encore en pleine possession de ses moyens. Il portait aussi avec lui une carte signalant sa maladie. Pendant que mon ami continuait à chercher, je discutai avec Tanguy : pour lui tenir compagnie, pour le rassurer, pour apprendre à le connaître. Franchement il fallait faire de gros efforts pour capter ne serait-ce qu’un court enchaînement cohérent d’idées au milieu de ce qu’il racontait. Mais quand ça arrivait, c’était tellement gratifiant de voir son plaisir d’échanger que je l’ai fait, cet effort. Il m’a par exemple dit d’un air tout à fait taquin qu’il y avait depuis quelques temps une “augmentation du coefficient de friction” avec sa femme, et nous avons vécu un instant de complicité quand j’ai compris ce qu’il voulait dire (en fait j’imagine qu’elle doit parfois le trouver difficile à vivre et que la cohabitation doit être pénible, ce qui entraîne sans doute ces frictions qu’il évoquait pudiquement). On a fini par trouver un carnet où au tout début se trouvaient des numéros de téléphone. Aux pages suivantes, il y avait des notes, des schémas, des courbes. L’écriture me semblait illisible, mais j’en connais d’autres, des gens dont l’écriture est incompréhensible alors qu’ils écrivent des choses valables. Alors peut-être que notre Tanguy était tellement atteint qu’il ne savait même plus écrire, mais peut-être qu’il était encore capable de prendre des notes liées à son passé de scientifique. Je lui ai demandé à qui étaient les numéros, mais il a fait la tête d’un élève qui se sait incapable de réciter la leçon qu’il devait apprendre par cœur. Je suis donc sortie prestement téléphoner, sans savoir à qui. C’était un peu bizarre de se trouver dans ce genre de situation ici, sur les quais de Loire où les gens viennent pour boire et sortir. Bon, j’ai fait ce que j’avais à faire. J’ai fini par avoir Madame Le Rouan au téléphone, qui était bien sûr très soulagée, s’est répandue en merci, m’a signalé qu’elle habitait juste à côté et qu’elle arrivait très vite. Je dis “bien sûr” mais si je n’avais pas senti du soulagement sincère dans sa voix, j’aurais trouvé ça triste. Quand je me suis retournée vers le bar latino, j’eus la surprise de voir mon ami qui m’attendait sur le pas de la porte, dans un état d’agitation extrême. “Le vieux, il a ! Il est ! C’est dingue !… Viens voir”. Je l’ai suivi à l’intérieur du bar, et il a juste eu le temps de m’expliquer que des plaques métalliques étaient sorties de sous son pantalon, et que de drôles de bruits semblaient émaner de lui. Je n’ai pas eu le temps de me demander s’il n’avait pas lui aussi une fêlure au casque, puisque nous étions arrivés à l’emplacement où Monsieur Le Rouan était auparavant assis : il avait disparu sous un nuage de fumée blanche. Nous avons tenté de nous approcher en appelant son nom, mais on la fumée faisait écran, on ne voyait plus rien. Tout juste pouvait-on distinguer une forme humaine assise sur son fauteuil : il ne s’était donc pas volatilisé. Le serveur aux tatouages avait appelé le vigile, mais franchement nous étions tous impuissants, voire comme des cons. On a tenté l’extincteur, mais il ne semblait pas être en train de brûler : pas de flammes, pas de chaleur incandescente. Ça ressemblait plutôt à de la vapeur. Et on distinguait de plus en plus clairement, malgré la musique salsa toujours à plein pot, des cliquetis et des bourdonnements de machine venant du coeur du phénomène.. De machine ?! Au bout de quelques minutes de panique et d’agitation totalement improductives, Madame Le Rouan, Françoise de son prénom, nous a rejoints dans le bar. En arrivant, elle s’est agrippée à mon bras, en disant “Tanguy ! Ça y est, c’est donc le moment…”. Elle avait un air extrêmement ému mais pas paniqué : elle savait visiblement ce qui était en train de se passer,elle ! Après l’émotion, vint l’action. Sa main tenant toujours fermement mon bras, elle se tourna vers moi et me dit d’un air suppliant : “Sortez-le d’ici je vous en prie, vite, il faut l’emmener dehors ! Ca peut devenir dangereux pour tout le monde !” Naviguant à tâtons dans la vapeur, nous fonçâmes. Bon dieu, je me glorifiais d’aider un petit vieux paumé, mais si on m’avait dit que je devrais être mêlée à un truc aussi bizarre, je serais peut-être grimpée dans ma voiture sans demander mon reste ! On a poussé vers la sortie le fauteuil sur lequel il semblait toujours assis : le fait que le bar était largement ouvert sur une grande terrasse a compensé le flou de notre trajectoire. Je vais vous la faire courte pour la fin de cette anecdote qui nous est arrivée pas plus tard que vendredi dernier, parce que de toute façon vous allez pas me croire. C’est sa femme qui nous a expliqué le topo une fois que tout a été terminé. Monsieur Le Rouan s’est transformé en véhicule, une sorte de fusée, en fait, qui a filé droit vers le ciel. Le gars étaient non seulement chercheur scientifique, mais plutôt un cador visiblement. Il se savait atteint de la maladie d’Alzheimer, et après avoir placé ses espoirs dans la recherche pendant un temps, il a compris que si un jour il y avait un traitement, il ne serait sans doute plus là pour en profiter. Il s’est alors concentré sur sa sortie de scène, et il a fabriqué un système pour détecter le moment où son cerveau ne capterait vraiment plus rien. Ainsi qu’une sorte d’exosquelette (enfin c’est moi qui utilise ce mot-là, je me raccroche à des trucs scientifiques dont j’ai déjà entendu parler) qu’il portait tout le temps sur lui et qui s’est refermé sur son corps pour l’emporter définitivement vers les étoiles quand ce moment redouté est arrivé. Il ne voulait pas spécialement infliger la suite à sa famille. Il n’acceptait pas l’idée de devenir juste un corps portant un esprit devenu inutile après avoir été si brillant. Sa femme n’était pas spécialement partante, mais elle respectait son choix. Elle regrettait de ne pas l’avoir vu et embrassés sous sa forme humaine une dernière fois, mais se disait heureuse et fière d’avoir connu l’homme qui avait inventé une façon de mourir aussi poétique. Quant à nous, je sais pas trop si c’est de la chance ou de la malchance qu’on ait été là quand ce moment s’est produit. Je me suis dit que ça ferait une bonne histoire, en tout cas. Mais je suis sûre que vous ne me croyez pas. Tant pis pour vous. Moi, j’étais là !

Textober #3 – Le vœu de Bernard

Bernard s’est trouvé dans cette situation finalement assez rare où il frotté une vieille lampe et où un génie est apparu, lui demandant quel était son voue. Dans les histoires c’est souvent trois vœux, visiblement il y a plusieurs écoles parmi les génies, là c’était un seul. Bernard fut pris au dépourvu car il n’avait pas vraiment l’habitude de réfléchir à comment sa vie pourrait être améliorée. Mais juste avant de s’emparer de cette lampe et de la frotter machinalement, il avait reçu une bouffée de cigarette dans le nez et ça l’avait mis en rogne. C’était vraiment quelque chose qui l’énervait : que les gens soient assez stupides pour s’empoisonner volontairement dépassait déjà son entendement, mais qu’ils lui soufflent leur fumée nauséabonde et toxique à la figure, il trouvait ça proprement intolérable. Alors Bernard se surprit à dire au génie que son vœu était celui-ci : que tout le monde arrête de fumer. Le génie fut un peu déçu mais se garda de le montrer. Tous les fumeurs de la planète arrêtèrent donc de fumer, hop comme ça, d’un coup. Mais vous savez comment ça se passe avec les vœux magiques : en général le type se retrouve piégé par le vœu qu’il a lui-même fait, parce qu’il n’a pas pensé à toutes les implications. Un genre d’ironie du sort ou de gag récurrent, qui est là pour nous apprendre à nous méfier de nos propres désirs. Un ressort bien moralisateur, quand on y pense. Une telle issue n’échappa pas à Bernard. Non seulement il se demanda sans cesse pourquoi il n’avait pas plutôt fait un vœu qui lui améliorerait sa vie à lui, comme posséder une pierre philosophale ou le secret du mouvement perpétuel, mais en plus il dut supporter les anciens fumeurs qui devinrent tous d’un coup extrêmement chiants. Ils avaient tous arrêté de fumer mais bien sûr étaient restés dépendants à la nicotine, et s’il était débarrassé des bouffées de fumée dans le nez, Bernard se tapa la mauvaise humeur de ses proches anciens fumeurs, la nervosité des inconnus anciens fumeurs. Tout le monde était agacé, tendu, pénible : en manque. Bon du coup il n’y a pas vraiment de morale à cette histoire, ou alors si, s’il en faut une ça pourrait être : réfléchissez à avoir toujours un vœu en stock, juste au cas où.

Textober #4 – Je peux plus te blairer

La journée avait pourtant bien commencé. Antoine et moi avons eu envie de faire l’amour au même moment, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps. Nous avons même pu terminer notre affaire avant que les enfants ne se réveillent. Enfin pour être tout à fait honnête dans la transcription de ce début de journée, Antoine a terminé son affaire avant moi, mais j’étais suffisamment contente de ce contact pour ne pas lui en tenir rigueur. On en a même profité pour échanger un peu de tendresse. Le petit déjeuner a été chaotique, mais comment pourrait-il en être autrement avec un enfant de 4 ans et demi et un bébé de 10 mois ? La frontière est mince entre la sensation de mener une vie de famille éreintante où l’on n’a plus de prise sur rien, et l’impression de baigner dans un joyeux bordel vivifiant. Je me situe de l’un ou de l’autre côté de cette frontière, selon mon niveau de fatigue, de stress au boulot, de l’implication ou non d’Antoine dans les problèmes à gérer. J’étais du bon côté de la frontière, ce matin. Nous avons pris la voiture comme souvent le samedi pour aller au petit marché bio de Trentemoult. Nous étions beaux, j’ai remarqué intérieurement que nous étions beaux, et je m’en suis glorifiée en pensant à tous les gens que nous allions croiser ce matin-là, et qui se feraient peut-être la même réflexion. Antoine a pris sa place du côté conducteur de la voiture avant que les enfants ne soient entièrement attachés sur leurs sièges, me laissant finir seule comme si cette tâche m’incombait naturellement. Je l’ai noté presque inconsciemment dans mon esprit, mais je n’en ai rien dit. J’aurais eu l’impression de gâcher un moment plutôt agréable, pas encore désagréable. J’accumule toutes ces minuscules rancœurs en telle quantité… Je me demande où je les stocke. Si vraiment elles sont quelque part en moi, j’imagine que ça doit pouvoir causer des maladies. Je pense souvent que si on se séparait, je pourrais enfin déverser toutes ces pensées furtives sur lui, il serait étouffé sous la montagne de mes reproches. Parfois ça me procure une joie mauvaise, parfois de la peur. Enzo n’avait déjà pas très envie d’aller au marché. Sans doute l’a-t-on coupé dans ce qu’il était en train de faire dans sa chambre. S’amuser sur les jeux publics avec les autres enfants l’a fait oublier un temps sa mauvaise humeur, mais il a bien fallu s’en aller. C’est lorsqu’Antoine a formulé son envie de marcher jusqu’au port, pour aller voir de plus près l’énorme bateau qui manœuvrait sur la Loire ce jour-là, que ça s’est gâté. Enzo s’est mis à geindre puis à pleurer. J’ai dû le prendre par la main pour avancer, tenant la poussette dans l’autre. Antoine a commencé à s’agacer et à se plaindre lui aussi qu’Enzo ne voulait jamais rien faire, qu’on avait beau proposer des choses pour lui faire plaisir, il n’était jamais content. J’ai tenté de calmer Antoine et lui ai signifié que les enfants avaient sans doute faim, que ça pouvait les rendre grognons, et j’ai ajouté le plus gentiment possible que j’aimerais qu’il surveille son langage. Sa colère est montée d’un cran et s’est également abattue sur moi. Il a fait demi-tour, puisque tout le monde était contre lui on n’avait qu’à rentrer à la voiture au pas de charge. C’était la meilleure que lui se fasse engueuler alors que c’était “ce petit connard qui faisait chier”. Il s’est retourné vers Enzo qui pleurait et lui a crié “je peux plus te blairer”. Voilà donc où on en est. L’idée que les gens nous trouvent beaux me fait maintenant m’effondrer de l’intérieur. J’ai fait des enfants avec un homme qui est encore un enfant. Je le déteste parce qu’il hurle sur notre fils et qu’il en fera sans doute un humain cabossé de plus. Je pense même souvent que le plus simple serait qu’il meure. Quand je prends conscience que je suis en train de souhaiter sa mort, je réalise que ça n’est pas non plus une issue souhaitable, et j’ai honte d’en arriver à de telles pensées. Je me déteste aussi pour avoir choisi comme père pour mes enfants cet homme égoïste et incapable d’aimer sans faire du mal. Je devrais les défendre, d’une façon ou d’une autre. Je me déteste pour avoir dit à Enzo avec une voix de cruche “tu vois loulou, à cause de toi papa il est fâché”, une fois de plus. Et maintenant, on fait quoi ? Puisque nous sommes une famille…

Textober #5 – C’est l’histoire d’un chat qui revenait de la guerre

Il était une fois un chat qui revenait de la guerre contre les chiens. Il avait vécu des choses difficiles, dont il n’avait pas envie de parler à ceux qui étaient restés à l’arrière. Les années passèrent, et il fit de son mieux pour tenter d’être ouvert et extraverti, mais la plupart du temps il était taciturne et sombre. La nuit, il se réveillait souvent en sueur après avoir fait des cauchemars où des chiens enragés le coinçaient et le mettaient en pièce. Pour ne pas ternir le moral de ceux qui voulaient oublier la guerre, il gardait pour lui ses souffrances. Un jour vint habiter près de chez lui un nouveau voisin. Il avait quelques années de plus que lui, et il était tout aussi taciturne et sombre. Ils devinrent amis. Le voisin lui aussi avait fait la guerre, il avait même été blessé. Tous deux étaient heureux et soulagés d’avoir enfin quelqu’un dans leur entourage qui pouvait comprendre ce qu’ils avaient vécu. Ils n’avaient pas besoin d’en parler : il leur suffisait de savoir que l’autre comprenait, compatissait. Des années après leur rencontre, le voisin mourut paisiblement. Le chat vit alors avec grande surprise arriver la famille de son ami, qu’il n’avait jamais rencontrée et qui venait pour enterrer leur aïeul : c’était tous des chiens… La blessure qu’il avait reçu à la guerre avait taillé ses oreilles pendantes de chien en oreilles pointues de chat. D’abord envahi par un sentiment de trahison, le chat dut admettre que son ami avait eu raison de ne pas lui révéler sa vraie nature : il ne lui aurait certainement pas adressé la parole et serait passé à côté d’une belle amitié. Pendant la cérémonie de crémation de son ami chien, le vieux chat se fit une promesse. Il vendit sa maison et sillonna les routes, pour parler à tous ceux qui voudraient bien l’écouter du bonheur que lui avait procuré cette amitié, de l’horreur qu’était la guerre, et pour expliquer ce qu’il avait mis du temps à comprendre : il vaut mieux se concentrer sur ce que nous avons en commun plutôt que sur ce que nous avons de différent.

Textober #6 – Pas de bol, Solange

Solange avait étudié à Paris, ville où elle trouva du travail presque tout de suite : un boulot dans la com’ pas hyper bien payé mais intéressant, avec des collègues cool. Elle sortait dès que l’occasion se présentait, quasiment tous les soirs de la semaine. En général, elle rejoignait des amis directement en sortant du bureau, et se contentait des céréales contenues dans sa bière en guise de repas. Elle fumait des cigarettes, plus occasionnellement des pétards, buvait souvent, parfois trop. Mais comme c’était quelque chose de répandu dans son entourage, elle n’y voyait aucun mal. Tous les quelques mois, elle se prenait de passion pour quelque chose de neuf : une nouvelle meilleure amie, un nouvel artiste à suivre, une nouvelle langue à apprendre, un nouvel endroit où passer ses soirées, etcaetera. Les années passaient sans avoir le temps de prendre le moindre recul, mais elle débranchait ses rares inquiétudes à ce sujet en songeant : “c’est ça la jeunesse”. Pourtant les choses changaient petit à petit, avec la lenteur inexorable de la tectonique des plaques. Si lentement qu’il était impossible d’en prendre conscience et de réagir. Il lui était par exemple difficile de se rendre compte, en se voyant tous les jours dans la glace, que son visage devenait légèrement bouffi par l’alcool et que sa peau commençait à porter les marques de sa consommation de tabac. Les amis de son âge ne sortaient plus, ou beaucoup moins. D’ailleurs beaucoup désertaient le centre-ville ou quittaient carrément Paris. Les grossesses se répandaient comme une épidémie. Heureusement, elle se faisait régulièrement des nouveaux amis de bar. Certains avec qui elle aimait aller danser, d’autres avec qui elle appréciait de refaire le monde. À l’intérieur d’elle-même aussi tout changeait sans qu’elle ose se l’avouer : il lui était désormais compliqué d’être opérationnelle au travail le matin si elle avait bu et peu dormi la veille. Mais comme elle avait les mêmes fonctions dans sa boîte depuis des années, elle réussissait sans trop de problèmes à donner le change. Qui plus est, avoir une bonne descente était plus valorisé parmi ses collègues. Elle mettait plusieurs jours à se remettre des grosses soirées, là où une nuit de sommeil et un bon repas suffisaient autrefois à la retaper. Et puis il y avait ce garçon avec qui elle avait ressenti l’envie de s’engager, pour qui elle avait fait quelques concessions sur la fréquence de ses virées. Depuis qu’ils s’étaient séparés, elle avait gardé cette habitude de ne sortir qu’en fin de semaine, et aspirait à rencontrer quelqu’un qu’elle retrouverait en rentrant, et dans les bras de qui elle regarderait des séries en mangeant des cookies faits maison. Côté boulot, ça n’avançait pas beaucoup. Ce job dans lequel elle stagnait devenait angoissant dès lors qu’elle s’y projetait pour les années à venir. Mais elle n’avait ni le temps ni le courage de chercher où d’autre pourrait être sa place. Ne voulant pas laisser croire qu’elle était l’un des éléments boiteux du troupeau, elle cachait à elle-même et aux autres ses aspirations, et affectait une joie de vivre plutôt crédible. De plus en plus souvent, toutefois, elle se mettait à pleurer en fin de soirée. Des effusions gênantes que l’on pouvait heureusement attribuer à l’alcool. Dans une tentative de se secouer -de cette vie qui n’évoluait pas, de cette jeunesse qui ne voulait pas finir- elle s’inscrit dans une salle de sport. Elle tomba amoureuse de son prof de yoga, et lui aussi tomba amoureux d’elle, car il la trouvait touchante et qu’elle l’écoutait parler avec admiration. Quasiment du jour au lendemain, les amis de bar de Solange ne la virent plus. Elle se mit à boire des jus de légumes, à faire des stages de méditation transcendantale et à parler de l’ancienne version d’elle-même avec condescendance. Elle quitta son boulot pour vivre hors de Paris avec son prof de yoga. C’est le moment que choisit ce dernier pour réaliser que l’admiration qu’elle lui portait n’était pas réciproque, et pour la quitter. N’ayant pas suffisamment de ressources financières pour repartir de rien en province, Solange fut obligée de rester à Paris. Elle replongea d’autant plus facilement dans la vie nocturne qu’étant au chômage, elle avait toute la journée pour se reposer. Elle se fit même embaucher un moment dans son bar préféré, alliant ainsi travail et loisir. Après quelques années de cette vie, elle réussit à admettre, d’abord ivre à des amis puis sobre, à elle-même, que cela ne lui convenait plus. Il lui fallut encore quelques années pour transformer ce constat en actes et pour prendre des décisions à même d’infléchir son destin. À l’aide de personnes bienveillantes qu’elle rencontra sur le caillouteux chemin de reconquête d’elle-même, elle reprit confiance et mis à jour ses véritables aspirations, son authentique identité. Elle trouva un travail qui lui correspondait et même si tout n’était pas parfait, elle savait pourquoi elle était là. Le seul reliquat de sa vie passée dont elle souhaitait encore se débarrasser était le tabac. Après plusieurs tentatives d’arrêt, elle finit par réussir à se sevrer. C’est environ un mois après sa dernière cigarette qu’elle se découvrit souffrante d’un cancer incurable. Elle mourut à l’hôpital, frappée de constater à quel point la vie passait vite, et soulagée par l’idée qu’elle n’avait aucun sens.

Textober #10 – Où je m’épanche sur certaines épreuves de ma vie

Il fallait vraiment que j’ose enfin traverser la rue et pénétrer cette zone tant redoutée, pour une raison fatidique : là-bas, ils avaient quelque chose dont j’avais besoin. Notre douillette maison se trouve située sur le bord de la Loire, au sud de Nantes, aussi lorsque nous quittons l’agitation du centre ville pour rentrer chez nous, non seulement nous pouvons le faire en navette fluviale, mais nous jouissons en outre d’un petit chemin longeant le fleuve, bordé de grands arbres, qui permet de se nettoyer du bruit et de la pollution. C’est une chance que nous savons apprécier à sa juste valeur, d’autant que de l’autre côté de chez nous se trouve cette zone lugubre… Cet endroit gris et effrayant , où les pensées positives cessent d’éclaircir mon esprit, où tout avenir heureux semble illusoire. Et c’est là que je devais me rendre ce jour-là. J’avais proposé à mon compagnon de m’accompagner, mais au moment fatidique, il m’abandonna, se souvenant soudain que nous avions besoin d’acquérir de la nourriture fraîche avant la fermeture de notre fournisseur habituel… Avait-il pressenti ce qui m’attendait de l’autre côté ? Je ne lui dis rien de l’angoisse qui m’étreignait, ne voulant pas l’entraîner dans mes tourments. Je franchis donc la rue, seule, et mis le pied dans cette lugubre zone commerciale à laquelle je tenais tant à échapper. Zone commerciale… Un concept qui évoquait tant de fléaux ! Obésité, parkings, gaz d’échappement, marketing, pollution, emballages plastiques, surconsommation, malnutrition, béton… En bordure de cette funeste zone, à quelques mètres de chez moi, se trouvait l’opticien Hans Anders -cette entreprise avait-t-elle été vraiment fondée par quelqu’un portant ce nom, ou plus rien n’a-t-il donc de sens ??- dont je franchis le seuil courageusement. L’heure de fermeture était proche, tout serait très vite terminé, me rassurai-je. La première sensation à me frapper fut l’odeur : une puanteur dégueulasse de plastique, que j’imputai à l’ameublement tout neuf. Je préférais encore l’odeur de vase émanant de la Loire… L’espace était trop grand : il paraissait vide. Forcément, il faudrait plus que du talent pour faire de l’un de ces hangars en tôle ondulé un endroit cosy et accueillant… Un vendeur de lunettes me repéra rapidement et m’installa à l’un des bureaux du magasin que j’avais pourtant déjà envie de fuir. Il me demanda d’un ton faussement badin comment j’avais connu leur enseigne. Je pensai aussitôt : bien sûr, qui venait dans ce coin paumé et pourri, à part ceux, comme lui, qui y étaient obligés ? Comment pouvait-on avoir envie de se rendre là plutôt qu’ailleurs ? Je reconnus en moi cette sensation que je redoutais tant, contre laquelle je voulais pourtant me prémunir : ça y est, j’avais pitié de lui ! Non, non ! Je souhaitais simplement faire réparer mes lunettes et commander des lentilles, il fallait que je sois forte ! Sentant probablement mon manque de fermeté, les salves de mon interlocuteur furent continues : j’eus certes un devis pour réparer mes vieux machins, mais également une offre inratable pour m’offrir une nouvelle paire. On pouvait même se débrouiller pour me faire rembourser des lunettes de soleil à ma vue, appris-je dans un clin d’oeil malhonnête. Il disposait des pièges dans la conversation, des questions rhétoriques qu’il avait dû apprendre lors de formations prodiguées par ce foutu Hans Anders -s’il existait vraiment- du style : “vous voulez le meilleur pour vos yeux, n’est-ce pas ?”. Devant ces attaques habilement pensées, ma volonté était comme paralysée, ou plutôt, écrasée, rendue muette sous une volonté aussi farouche de me vendre des conneries. Lorsque je suis confrontée au téléphone à ce genre d’assaut commercial, je rassemble toute ma volonté et je trouve seule l’issue du labyrinthe : “non merci, je ne suis pas intéressée”. Mais c’est bien plus facile quand je ne dois pas affronter le regard de l’employé chargé d’infléchir mon libre arbitre… Il tenta ainsi de me fourguer un produit à lentilles qu’il me faudrait rincer au moyen de mon bon vieux produit habituel avant chaque pose, de peur d’irriter mes yeux. A l’intérieur de moi, la voix du bon sens hurlait : “bon dieu, un produit qui risque de t’irriter les yeux, alors que jusqu’à présent tout marchait nickel avec ton produit premier prix ?! Tout ça n’a aucun sens !”. Mais il avait l’air de tellement y tenir, il se débattait tellement pour me faire croire que ce produit était le meilleur… Je n’osais pas lui faire comprendre que je ne croyais pas à ses boniments, je n’osais pas donner de signe ostensible d’agacement qui lui ferait sentir que j’étais passée de l’autre côté du miroir, que je haïssais la publicité, que je réfléchissais toujours avant d’acheter quelque chose, que je détestais les grands magasins, les chaînes franchisées et les zones commerciales ! Je méprisais ce qu’il essayait de faire, mais j’avais surtout pitié de lui et c’était ce sentiment qui l’emportait : qu’arriverait-t-il si un jour il se rendait compte que ce qu’il faisait tous les jours pour gagner sa vie n’était pas très éthique ? Pousser ainsi des gens de plus en plus pauvres à désirer des choses dont ils n’ont pas besoin, dans un monde déjà si encombré d’objets, aux ressources naturelles déjà si rares… S’effondrerait-il en pleurant ? Prendrait-il un congé pour longue maladie, afin de réfléchir au rôle qu’il peut avoir sur cette terre ? Je garde aussi une place dans mon esprit pour l’hypothèse la plus probable : il n’en aurait sûrement rien à foutre, estimant que d’autres sont responsables de bien pire. Mais pour moi le décalage était si énorme, si gênant, que j’étais seulement capable de sourire docilement en le laissant croire que tout allait bien. Comment allais-je me sortir de l’ornière où je m’étais fourrée malgré ma préparation psychologique ?! Je n’allais tout de même pas sortir ma carte bancaire pour acheter ces trucs qui allaient s’entasser inutilement chez moi ! L’horaire de fermeture était dépassé depuis un moment, mais ce type n’en avait cure : chez Hans Anders, quand on tient une proie, on ne la lâche pas avant de lui avoir proposé toute la gamme des produits oculaires. Il lui fallait de toute façon un temps considérable pour saisir mes coordonnées complètes dans sa base de données, informations précieuses que j’aurais dû garder pour moi, mais que je n’osai bien sûr pas lui refuser. Souvent mon regard se posait sur ses propres lunettes : était-il obligé d’en porter par sa direction, quitte à utiliser des verres sans aucune correction ? Par extension, je me posai des questions sur lui, car derrière le vendeur, il y avait aussi un homme. Avait-il choisi de travailler là ? Avait-il été envoyé dans cette zone commerciale moche pour avoir fauté, pour n’avoir pas été un assez bon camelot ? Avait-il atterri là, près de chez moi, comme on atterrit au goulag ? Je fus interrompue dans mes sombres ruminations par un enfant qui courait bruyamment jusqu’à l’espace triste réservé aux tout-petits : je cherchai le parent responsable des yeux. Qui donc emmenait des enfants encore innocents dans de tels lieux de perdition ?! A mon grand soulagement, je vis mon compagnon faire irruption dans la boutique… Il revenait le panier chargé des denrées achetées dans un autre genre de magasin : une supérette coopérative, où on a le bon sens de vendre ses produits à des prix si élevés que le client n’achète rien s’il n’est pas certain d’en avoir réellement besoin ! La présence de l’homme de ma vie à mes côtés me redonna du courage : sous son regard, il me fallait être enfin forte. Je réussis donc à bredouiller que toutes ces propositions étaient fort intéressantes, mais qu’il me faudrait réfléchir. Partagée entre le soulagement et la culpabilité, je m’échappai donc de cet insoutenable bras de fer avec le goût de la victoire : je n’avais rien acheté !! Goût de la victoire vite suivi par un arrière-goût amer, car je rentrais tout de même chez moi avec des échantillons gratuits : ce produit qui risquait de me brûler la rétine si j’oubliais un seul jour de le rincer, et des lentilles à essayer (“le top du top”) qui s’avérèrent mal ajustées à ma vue et cause de pénibles migraines. Quelques jours plus tard, alors que je tentais d’oublier l’épreuve, mon téléphone sonna. Lorsque je reconnus le numéro de Hans Anders, je ne décrochai évidemment pas : je savais qu’il voulait me demander ce que j’avais pensé de ses échantillons de merde. Prise de culpabilité à l’idée de décevoir ce pauvre vendeur, j’écoutai anxieusement mon téléphone sonner et me postai à la fenêtre pour observer l’enseigne rouge de l’autre côté de la rue : chaque sonnerie semblait un appel désespéré. C’était difficile, mais hors de son regard je me sentais presque hors de son emprise. Pas question que je replonge. Je me rassérénai en prenant une décision en forme de poing vengeur : la fois suivante, je commanderais mes lentilles sur internet.

Textober #11 – Être ici et maintenant

Je rentre à vélo après ma répétition du lundi, il fait nuit. Je suis presque arrivée, quelques centaines de mètres à parcourir et je suis chez moi. Je pense à des détails du passé et du futur à faire, à écrire, à dire. Je jongle dans mon esprit entre différentes choses auxquelles j’accorde de l’importance sur le moment, et ce faisant, je regarde le sol bétonné qui défile sous mes roues. Puis, tout à coup, je prends conscience du fait que je suis en train de ruminer et que je ne suis pas du tout à ce que je suis en train de faire. Je relève alors la tête, découvre le ciel, la lune, hume l’air frais, sans oublier de profiter de l’agréable sensation de vitesse que me procure mon propre effort. Il est temps, car j’arrive presque aussitôt dans ma cour. J’ai tiré un bonheur immédiat de cette prise de conscience, mais aussi de la fierté, car je sais qu’elle provient d’un travail de longue haleine. Je suis quelqu’un de caractère anxieux, sans cesse en train de produire des pensées, dont malheureusement un grand nombre sont négatives. Penser, analyser, discuter, écrire, réfléchir : tout cela m’offre de grandes satisfactions. Mais si je ne sais pas être au monde autrement, si je ne sais pas, ne serait qu’un instant de temps en temps, être ici et maintenant, je délaisse toute une partie de ce que m’offre ma condition humaine. La pensée, la présence : les deux sont faites pour s’articuler ensemble et l’une ne devrait pas éclipser l’autre. La présence me fait me sentir heureuse, vivante, en plénitude et connectée avec mon environnement et avec les autres. La pensée me fait avancer, progresser et échanger avec les autres. Mais si je suivais ma pente naturelle et l’influence du contexte, je serais presque perpétuellement soumise au flot de mes pensées. Il existe tellement de sollicitations, tellement de perturbations… Ma pensée est souvent comme un ballon d’hélium soulevé en tous sens par la moindre brise de vent, incapable de se stabiliser, et je me retrouve dans l’impossibilité de me concentrer. Dans ce cas, ma capacité à penser ne me sert plus à rien… Je suis encore en train d’apprendre à ramener mon ballon d’hélium vers le bas : c’est la méditation en pleine conscience qui me donne des outils dans cet apprentissage. C’est une pratique que l’on peut aborder par toutes sortes de moyens : des podcasts, des cours de méditation guidée, des cours de yoga qui laissent un temps de méditation. On a très vite la satisfaction de pouvoir appliquer les mécanismes et ressentis de la pleine conscience à tout moment de sa vie. Lorsque j’y arrive, j’en tire un énorme bien-être, comme sur mon vélo l’autre soir. Le chemin a été très long, plein d’épreuves et de changements, il me serait difficile de le résumer… Pour ne citer qu’un des aspects de cette évolution : au début, lorsque j’essayais de méditer, je m’endormais. Un ami bien avisé m’a bien dit qu’il s’agissait sans doute d’un mécanisme de défense, mais ça ne m’apportais pas la clé qui permettrait de désactiver ce mécanisme ! Je me heurtai au problème frontalement, vexée, frustrée. Attristée aussi que ces somnolences que je connaissais depuis l’enfance me pourrissent à nouveau la vie. Chemin faisant, en plusieurs années j’ai modifié de nombreux paramètres de ma vie. Entre autres changements, j’ai appris à faire attention à ma santé et à mon sommeil, et je suis maintenant capable de pratiquer la méditation sans m’endormir. C’est le genre de leçon que m’a appris cette pratique : à tendre et à se tordre vers un objectif en oubliant le principal, on n’arrive à rien. Si on se relâche, qu’on écoute ses inclinaisons authentiques, ses besoins, on finit par arriver au but par un autre chemin. L’étape principale pour que la méditation en pleine conscience puisse s’intégrer tranquillement dans ma vie, je l’ai franchie quand j’ai compris grâce à Christophe André que méditer ce n’est pas simplement “ne penser à rien”. En tout cas, dans mon cas, cette formulation ne me faisait pas avancer. La pleine conscience peut aussi signifier de concevoir le flux de ses propres pensées comme une rivière qui coule, ou comme des nuages qui passent. Le “je” regarde l’eau couler ou les nuages filer mais ne se laisse pas emporter. Lorsque je remarque que la conscience est emportée dans une pensée, je reste dans la bienveillance : ce mouvement de revenir sur la berge, de laisser s’échapper le nuage, de ramener le ballon d’hélium, cela fait partie de l’exercice. Dans mon expérience, j’ai pu constater que cette façon d’être au monde s’articule très bien avec une autre pratique : celle de la méthode psychanalytique. Je ne connais presque rien à la théorie de la psychanalyse, mais je la connais autrement, pour la vivre depuis quelques temps. Grâce à cette façon systématique de prendre du recul par rapport à ses propres émotions et pensées, je rejoins parfois les mêmes états qu’en méditation : une certaine distanciation avec certains aspects de moi-même. L’énorme différence se situe dans le fait que là où la méditation accueille les émotions et observe les pensées sans s’y attacher, la psychanalyse fait ce que son nom indique : analyse, fouille, tire le fil. Encore une fois, si je ne faisais qu’analyser, je crois ça ne me suffirait pas, et apprendre à échapper à la tyrannie du mental est un soulagement. Dans les deux pratiques, le sentiment de liberté, de libération, est parfois très intense. Je parviens à ne pas “être mes pensées”. Je ressens de la colère mais je ne suis pas entièrement prise par la colère. J’ai des pensées négatives mais je ne me laisse pas dévorer par la négativité. Si je ressens de la joie, je l’identifie comme telle et je la chéris, je la vis pleinement. D’autres bénéfices collatéraux de ces années de pratique sont apparus… Que je n’ose pas raconter à tout le monde, tant ils pourraient sembler farfelus à des esprits qui ne partagent pas cette vision de la condition humaine. J’ai même changé ma façon de respirer. Les résultats de mon évolution sont là, nombreux, tangibles, encore incroyables pour moi. Sur ce chemin, j’ai encore beaucoup d’obstacles à franchir dans mon corps et dans mon esprit. Certains obstacles que je conçois déjà, que j’ai hâte de dépasser, d’autres que je découvrirai en route. C’est aussi un voyage dans mon identité, car la psychanalyse comme la méditation font de temps à autre remonter la question “qui suis-je ?” ou comme je la ressens plutôt : “qui est je ?”. Je suis ontologiquement au centre de ma propre expérience, c’est inévitable, mais comment accorder au “moi” l’importance qu’il mérite, ni plus ni moins ? Est-ce que le “je” est celui qui fabrique les pensées ou celui qui les regarde passer ? Quel est le bon degré d’écoute de soi-même ? À quel moment est-il bon de se laisser influencer par les autres, à quel moment faut-il savoir être imperméable ? Où finit le conditionnement et où commence le libre arbitre ? Quand un choix est-il fuite, quand est-il courage ? Et lorsque je me questionne ainsi sur les facettes ce que c’est qu’être, je me sens reliée à tous les autres êtres humains dont je partage l’état, tous les autres humains avec qui j’ai plus de points communs que de différences. Et c’est là que je ressens la psychanalyse et la méditation comme des pratiques spirituelles : quand je plonge dans ce travail, j’arrive parfois à toucher à ce que j’ai de commun avec les autres humains, à apercevoir le noyau de notre drôle de condition humaine. Je parle de moi, mais bien sûr tout ce chemin vaut la peine d’être parcouru pour que je sois de plus en plus en harmonie avec les autres et avec mon environnement. Pour pouvoir “aimer et travailler”. Pour trouver ma place et me rendre utile sans blesser les autres, sans me blesser moi-même. Si je trouve la paix, même quelques heures dans ma vie, cela fera déjà une partie de l’humanité qui sera en paix. De la liberté et de la paix, pour deux pratiques dont l’une est remboursée par la sécurité sociale, et l’autre complètement gratuite : j’ai pensé que ça valait la peine de prendre le temps d’écrire un peu sur le sujet.

Textober #12 – Georges le hibou

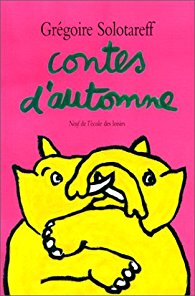

Cette histoire de défi où je publie un texte par jour est venue bien sûr du concept d’Inktober. Mais l’envie était née en réalité il y a quelques mois, lorsque j’ai découvert les livres « Contes de printemps », « Contes d’été », « Contes d’automne » et « Contes d’hiver » de Grégoire Solotareff (auteur notamment du fameux « Loulou », mais aussi de nombreux autres livres merveilleux, dont « Docteur Piqûre », qui faisait beaucoup rire ma maman !). Dans ces recueils, on trouve une histoire courte par jour, dont les protagonistes sont des animaux qui vivent dans la forêt, mais qui ressentent des émotions humaines.

Alors pour rendre hommage à cet auteur que j’admire beaucoup, voici une histoire un peu « à la manière de ».

Georges était un hibou d’un certain âge. Il y a peu de temps, Georges était devenu veuf. Je dis “peu de temps”, mais c’est une notion très subjective, surtout quand on parle de la personne aimée avec qui on a vécu des dizaines d’années . Quand il s’agissait du temps depuis lequel il souffrait, il avait l’impression que cela faisait une éternité que son Odette l’avait quitté. Mais quand ses enfants lui disaient qu’il était temps qu’il se remette et qu’il reprenne un semblant de vie normale, il répondait que tout cela était encore bien trop récent.

Une nuit, il rêva d’Odette. Cela lui arrivait souvent et lui donnait l’impression d’être hanté. Mais cette fois, pas de tristesse : Odette était là pour l’engueuler. Elle lui avait bien fait promettre de refaire sa vie avant de disparaître pour mourir ! Car oui, ça n’est pas qu’une expression, les oiseaux se cachent quand ils savent qu’ils vont mourir. Et le truc frustrant pour ceux qui restent, c’est que les oiseaux pas encore mourants n’ont aucun idée d’où vont se cacher les autres ! Enfin bref. Georges se réveilla et décida que cette fois il allait sortir de chez lui, rencontrer des gens, faire des choses, bref, revivre. Autrefois, lui et Odette aimaient beaucoup faire des sorties sportives ensemble. Ils choisissaient un parcours sympathique et allaient voler pendant quelques heures, sans trop parler, en profitant du mouvement et du paysage.

Évidemment, Georges n’avait pas du tout eu envie de retourner faire ce genre de sorties depuis la mort d’Odette, mais il avait repéré un groupe d’oiseaux de toutes sortes qui sortaient visiblement tous les mercredis. Le mercredi suivant, il se joindrait à eux, c’était décidé. Et c’est ce qu’il fit, car même si le courage lui manquait, il avait le sentiment de devoir tenir la promesse faite à sa femme. Il eut bien raison, car la guérison de l’esprit peut aussi passer par le corps, et Georges eut grand plaisir à se dérouiller les ailes, à sentir la puissance de ses propres muscles, à prendre l’air et à voir du paysage.

Il n’est jamais facile d’arriver dans un groupe déjà constitué, et pendant plusieurs séances Georges ne prenait part aux discussions que si quelqu’un s’adressait directement à lui. Puis petit à petit, il s’immisça dans des groupes d’oiseaux qui volaient en grappe, écoutant les échanges, répondant un petit mot de temps en temps quand son souffle le lui permettait. Après les sorties, une table de pique nique était posée au pied du grand arbre où tous se donnaient rendez-vous pour le départ. Les oiseaux de toutes tailles rassemblés par leur passion sportive se désaltéraient ensemble et grignotaient un morceau. Pendant les premiers mois, Georges rentrait directement chez lui, intimidé. Puis un soir, alors qu’il s’étirait les ailes, il entendit un corbeau parler d’un fruit qui avait l’air délicieux et qui en réalité s’était avéré dé-goû-tant… En tout cas une histoire qui semblait rigolote, et qui éveilla la curiosité de Georges. Il posa quelques questions pour en savoir plus sur cette anecdote, et eut pour la première fois une vraie conversation. Pourtant, ce corbeau style cadre dynamique lui avait toujours paru un peu fanfaron, un peu tête de con sur les bords. Tandis qu’ils discutaient, Georges sourit intérieurement en entendant dans sa tête son Odette lui dire affectueusement : “tu vois, tu ferais mieux de ne pas juger avant de connaître, vieux râleur !”. Ce corbeau avait l’habitude de prendre sur lui des fruits particulièrement riches en énergie pour se ravitailler pendant ses sorties sportives, et il en gardait toujours pour les filer en plein vol à des copains qui semblaient manquer de carburant. Et ça, Georges trouvait que ça démontrait une certaine solidarité très simple qui le touchait ! La discussion prit fin, et Georges buvait son eau à bulles en savourant tranquillement l’instant, lorsqu’il entendit la voix du corbeau : “Bah, le réchauffement climatique c’est des conneries, c’est fait pour vendre des magazines ! Moi depuis que je vis dans cette forêt, j’ai pô vu la température augmenter ! Plutôt l’inverse, même !”. Georges, qui n’était évidemment pas de l’avis de ce grossier individu à plumes, comme tous les gens sensés, faillit s’étouffer avec son eau. Il ne demanda pas son reste et prit le chemin de son nid. Il se sentait presque sali, dis donc ! Lui qui commençait tout juste à baisser sa garde !

En arrivant chez lui, il s’installa sur son vieux fauteuil , regarda le fauteuil vide à côté de lui… Et il pensa : “Il faut que je sois lucide, je ne peux pas espérer m’entendre avec tout le monde aussi bien qu’avec Odette… Finalement, ce type, quand je parle avec lui de notre centre d’intérêt commun, tout va bien ! Et puis s’il essaie de me tenir ce genre de discours, j’essaierai de lui répondre avec le sourire, qui sait, il changera peut-être d’avis ! Non, ça, je n’y crois pas trop… Disons que si ça arrive, je trouverai un prétexte et j’irai parler avec ce groupe de chouettes qui a un super projet de NEP* dans un arbre du coin, avec ceux-là au moins j’ai sans doute plus d’atomes crochus… Oui voilà, c’est ce que je ferai..” Fatigué des efforts accomplis, Georges s’endormir sereinement dans son fauteuil.

Un jour, peut-être, Georges rencontrerait à nouveau quelqu’un avec qui il aimerait parler de tout, faire de longue sorties, faire la cuisine, du jardinage et même dormir. Mais ça, il n’était pas encore prêt à l’imaginer. Chaque chose en son temps.

*Nidification Écologique et Partagée

Textober #13 – L’enfant qui resta coincé dans son pull

Je m’appelle Gustave, et je crois que ma drôle d’histoire peut vous intéresser. Sans compter que vous pourrez peut-être m’aider à me décider…

Au début de ma vie, j’étais plutôt verni. N’ayant aucun frère ni sœur, j’avais mon papa et ma maman entièrement pour moi. Ils s’aimaient, ils m’aimaient : on était bien.

Pourtant, doucement et sûrement, ma vie parfaite dans ce cocon prit fin. Je ne sais pas pourquoi -et je ne le saurai sans doute jamais- mais entre mes parents, l’harmonie fut remplacée par la cacophonie, la douceur par les disputes. Tous les jours ou presque, je devais me boucher les oreilles pour ne pas les entendre se chamailler, fermer les yeux pour ne pas les voir se fâcher.

Un matin avant l’école, je m’habillais gentiment, sur fond sonore de papa qui pleurniche et maman qui grogne -ou peut-être l’inverse- lorsque ma grosse tête d’enfant triste resta coincée dans mon pull. Mais je ne me débattis pas pour en sortir ! Au contraire, je profitai un instant de ce calme inédit : le tissu tout douillet me préservait un instant de mon tristounet quotidien… Je ne sais pas combien de temps je restai dans ce confort cotonneux, mais maman vint me rappeler à l’ordre : j’allais être en retard à l’école. Je soulevai le bas du tissu pour libérer ma bouche et la prévenir que j’étais coincé.

“Gustave, ne fais pas l’enfant”, dit-elle en tirant vigoureusement sur mon vêtement.

Cette réflexion maladroite me plongea dans la colère, car il me semblait, moi, que pendant quelques années encore, j’avais bien le droit de faire l’enfant ! Mon père et ma mère, par contre, feraient mieux d’arrêter de se disputer et de se comporter comme des enfants pour s’occuper du leur !

Maman tirait sur mon pull sans parvenir à décoincer ma tête, tandis que je souhaitais secrètement qu’elle n’y parvienne pas : j’étais bien content que le tissu lui cache ma colère. En effet, j’avais alors pour habitude de dissimuler mes émotions, car je croyais que tout irait mieux si je me montrais en toutes circonstances doux, obéissant et discret, sans doute pour ne pas en rajouter à l’atmosphère de drame dans laquelle baignait notre foyer.

Ma mère dut abandonner son combat contre mon pull-over : elle était en train de se mettre en retard, elle aussi. Je savourai le répit… Et ce ne fut qu’au dernier moment que je distinguai la grande paire de ciseaux que mon père brandissait près de moi pour couper mon vêtement ! Surprise et peur me poussèrent à courir me réfugier dans le placard de l’entrée, que je coinçai avec un balai. Quand je finis timidement par en sortir -du placard, mais pas du pull- mon père affirma qu’il n’avait plus le temps de s’occuper de ces bêtises, et me déposa à l’entrée de l’école en me disant : “tu leur expliqueras”.

J’étais un petit garçon discret, mais ce matin-là, je découvris à quel point je pouvais passer inaperçu ! Toute la matinée passa sans que personne ne constate que j’étais affublé d’un pull-over sur la tête… Puis, sur le chemin de la cantine, quelqu’un finit par remarquer la bizarrerie. Instituteurs, institutrices, directeur et animatrices, tous tentèrent de retirer ce pull têtu, en vain. Il faut dire que lorsque quelqu’un s’approchait de moi avec une paire de ciseau ou tout autre objet tranchant pour me libérer de ma prison adorée, je filais me planquer dans les recoins les plus inaccessibles de l’école !

Après avoir reproduit quelques fois ce manège, j’eus une paix royale. À mon grand soulagement, les adultes de l’école avaient tous autre chose à faire que de s’occuper de mon cas.

Oh, je peux imaginer vos réactions indignées… Vous devez penser que c’est un peu triste un enfant tout seul, que j’aurais dû tout faire pour que l’on s’occupe de moi… Mais que voulez-vous, j’étais petit et déjà désenchanté. Je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez, et ce qui comptait sur le moment pour moi, c’était qu’on ne m’embête plus.

De retour à la maison, mes parents décidèrent que si on me laissait tranquille, cette affaire finirait par se résoudre d’elle-même. Ils se disputaient beaucoup moins… Avaient-ils compris qu’ils avaient leur part de responsabilité dans cette drôle de situation ? Mais c’était trop tard, j’avais pris goût à cette vie coupée des autres qui fut la mienne pendant des années.

J’abandonnai l’école et pris l’habitude de me nourrir à la paille. Je quittais rarement la maison, et depuis ma cachette saugrenue, je découvris goulument la beauté et la folie du monde. En effet, si mon visage était toujours dissimulé par mon vêtement, j’arrivais à lire à travers les mailles du tissu, en approchant mes yeux du livre ou de l’écran. Je dévorai donc les ouvrages que mes parents me rapportaient de la bibliothèque, ainsi que les trouvailles glanées sur Internet : romans, blogs, vlogs, bandes dessinées, documentaires, films… J’écoutais, je lisais, je regardais de tout ! Puis, l’envie me vint de m’exprimer. Car moi, à part mes parents, personne ne me regardait, ne me lisait ni ne m’écoutait ! Et cela finit par me manquer.

Alors je décidai d’ouvrir mon propre site internet, où je racontais mon point de vue sur l’actualité et sur mes dernières découvertes : http://www.gustavelesage.com ! Au début, presque personne ne venait consulter ce que je postais en ligne, mais petit à petit, des tas de gens se mirent à me lire, à me regarder et à m’écouter à mon tour ! Il faut dire que j’avais bien le temps de fignoler des opinions réfléchies, de là où j’étais… Mais ça, je m’en suis rendu compte plus tard. Sur le moment, j’appréciais cette célébrité que je trouvais tout à fait justifiée. Enfin, l’humanité se rendait compte du talent du jeune Gustave !

La nuit je rêvais souvent que je retirais mon pull. En général, le rêve tournait au cauchemar et tous les gens présents se moquaient de moi lorsque j’osais finalement dévoiler mon visage, comme s’il était impossible qu’ils puissent aimer le vrai Gustave… Alors une fois éveillé, je faisais une croix sur l’idée de sortir de ma cachette. Si seulement j’étais sûr que tout se passerait bien, je l’aurais déjà fait !

Un jour, grâce à ma petite notoriété, on m’invita à une conférence pour que je donne mon avis sur tout un tas de trucs. Parfois je me demandais si je n’étais pas devenu connu sur Internet juste parce que je menais cette vie bizarre et que ça leur plaisait de se moquer de moi… Mais je me retirais vite cette idée pas rigolote de la tête. Je n’avais pas vraiment l’habitude de sortir de chez moi, mais cette invitation m’incita à franchir le pas. Après tout, j’avais toujours mon fidèle bouclier-pull pour me protéger et cacher mon éventuelle gêne. Et heureusement, car après un entretien courtois où je pus m’exprimer sans interruption, la parole fut donnée au public, et les questions embarrassantes ne tardèrent pas… “Monsieur Gustave, avez-vous déjà essayé de découper votre pull pour vous en échapper ?”, “Gustave, je vous adore, mais je me demande un truc : comment vous faites pour avoir de l’argent pour vivre, tout en gardant la tête dans un pull-over ?”, ou encore, “Comment vous pouvez écrire sur le monde, si vous ne quittez pas votre maison ni votre pull ?”.

Toutes ces questions auxquelles je n’avais pas du tout envie de répondre ni même de réfléchir… Quelle panique, ce n’était pas ce que j’avais prévu ! Moi j’étais venu pour leur apporter ma sagesse et ma soi-disant grande expérience de la vie tirée de mes lectures…

Puis arriva le tour de cette petite fille aux sourcils froncés et au doigt pointé. Je passai un sale quart d’heure… “Dites donc, est-ce que ce n’est pas un peu facile de rester vivre confortablement dans son pull ? Qu’est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui n’ont pas d’autre choix que de se frotter à la réalité ? Est-ce que vous ne seriez pas, en fait, un sacré trouillard ? Si tout le monde se planquait comme vous, rendez-vous compte, on n’aurait aucune chance de faire de cette planète un endroit meilleur !”.

Tout le monde s’était d’abord tourné vers elle pour l’écouter, puis vers moi, guettant la réponse qui ne manquerait pas de surgir de sous mon pull. Elle termina en assénant : “Les enfants ne vous disent pas merci, Gustave.”

Oh que ça ressemblait à mes cauchemars ! Oh comme j’étais fâché contre cette méchante petite fille, contre le public, contre ceux qui m’avaient invité dans ce piège ! Évidemment, je pris la fuite.

De retour chez moi, devant la glace, je pris tout de même le temps de cogiter à ces questions que l’on m’avait posées. Ça oui, j’étais à l’abri dans ce pull trop petit, mais ne serait-ce pas plus courageux d’oser affronter mes peurs, plutôt que de m’en protéger indéfiniment ? Je me regardai de longues minutes, me demandant, pour la première fois depuis longtemps, à quoi ressemblait mon visage sous le tissu.

Je n’ai toujours pas réussi à me décider. Je suis un grand garçon, maintenant, un jeune homme, à vrai dire, et je devrais pouvoir me débrouiller sans mon papa et ma maman. Je crois que je suis un peu d’accord avec cette petite fille, et toujours un peu d’accord avec moi-même, aussi : ce matin-là, le petit garçon que j’étais avait ses raisons de se planquer. L’indignation qu’elle ressentait envers moi tout à l’heure, c’est la même que j’avais ressentie, enfant, contre le monde que je trouvais injuste. Mais le temps a passé, je suis presque adulte, et en effet, je suis sans doute bien trouillard de n’avoir toujours pas osé sortir de ma cachette.

J’ai prévu de retrouver cette petite fille afin qu’elle me donne du courage pour me décider, elle qui a eu l’audace de me dire honnêtement ce qu’elle pensait. Mais peut-être pourriez-vous m’aider, vous aussi ? Car lorsque je vais finalement réussir à retirer ce bon vieux pull-over, croyez-vous que je vais réussir à aimer la personne qui se cache à l’intérieur ?

Textober #14 – Exonéré d’impôts

Ils arrivèrent au pied de l’immeuble un peu plus tard que prévu. Malgré la nuit, ils aperçurent un type brun et barbu en veste noire qui les attendait sous un parapluie. Elle qui était si prompte à la culpabilité fut affreusement désolée à l’idée de l’avoir fait attendre dans le froid… Il sortit de la voiture pour se présenter, et quand il revint au volant pour se garer à la place réservée, il put la rassurer : « tout va bien, je me suis excusé du retard, il n’était là que depuis 5 minutes, tout va bien. » Elle prit tout de même la peine de s’excuser à nouveau et s’efforça d’avoir l’air sympathique lorsqu’elle sortit à son tour de la voiture avec les sacs et serra la main de leur hôte.

L’immeuble était aussi laid que sur l’annonce AirBnB. Un bâtiment comme des centaines en ont poussé dans les années 70 avec balcons, ascenseur, pièces qui résonnent. Ils prirent l’ascenseur pour le 6e ; la proximité forcée avec ce type qu’ils venaient de rencontrer une minute auparavant n’était pas agréable. Une petite surprise esthétique les attendait lorsqu’ils s’extrairent du minuscule espace : tout autour de la porte de l’appartement de droite, sur une épaisse tapisserie marron, étaient disposés des tas d’éléments décoratifs sortis d’un vide-grenier des années 70. Un clown en porcelaine côtoyait des reproductions de toiles aux couleurs pastels, une vache miniature et un de ces tableaux en fils tendus sur des clous… Heureusement, le jeune homme brun leur ouvrit l’appartement face à l’ascenseur.

Étant donné qu’ils s’étaient également moqués des photos de l’appartement qu’ils s’apprêtaient à pénétrer, ils n’osèrent pas ricaner ouvertement de la décoration du couloir devant le jeune propriétaire. On ne sait jamais. Une fois dans le lieu, ils furent saisis par la douce chaleur qui y régnait, posèrent leurs sacs dans l’obscurité. Une fois la lumière allumée, ils purent constater que l’appartement était tout à fait conforme aux images vues en ligne : des tissus imprimés de noms de capitales, des photos retouchées de New York imprimées sur des toiles, un écran plat en guise trônant dans le salon, des meubles en kit de couleurs sombres. Elle remarqua un détail qui collait parfaitement à l’ensemble, mais qu’elle n’avait pas pu voir sur l’annonce : des chaises au dossier arrondi, dont l’assise était triangle… Elles pouvaient ainsi toutes se ranger parfaitement sous la table ronde. « Ha tiens, marrant » dit-elle en tirant une chaise. « Oui hein ! Quand je les ai vues, j’ai tout de suite pensé que je les voulais pour chez moi! ». Elle regarda son compagnon en tentant de lui faire comprendre l’envie de rire qu’elle retenait.

Il s’était excusé d’avance auprès d’elle pour la laideur de l’appartement où ils passeraient ce week-end en amoureux : c’est qu’ils s’y étaient pris tard pour trouver une location. Celui-ci avait tout ce qu’il faut, était bien situé et peu cher. En contrepartie, il était moche. C’était facile de se moquer, pensait-elle, et ça ne les grandissait pas. Mais c’était si évident. Une forme de mépris de classe, sans doute.

Le type leur fit visiter l’appartement : volets roulants, télécommande, code du wifi, machine à café, serviettes propres, etcaetera etcaetera. Lorsque le tour fut terminée, elle posa une question qui la taraudait depuis qu’ils avaient pris la route : « C’est peut-être très personnel comme question, mais je me demandais… Vous louez souvent ? Je veux dire… C’est vraiment plus rentable de louer comme ça pour quelques jours que de louer à des gens qui vivraient ici tout le temps ? ».

Elle venait d’appuyer sur un bouton qui lançait une machine infernale… Elle s’en voulut de ne pas l’avoir fait attendre plus longtemps sous la pluie au bout d’une ou deux phrases. Ce garçon jusqu’alors plutôt sympathique se mit à leur raconter comme il était facile de gagner très rapidement un smic net en louant un appartement pour de courtes durées, expliquant qu’avec sa compagne, ils avaient suivi une formation en immobilier avec un gars qui avait écrit le livre Tout le monde peut devenir riche. « Vous connaissez peut-être ? », ils firent « non » de la tête. Le jeune et heureux propriétaire continua en caressant sa barbe de manière de plus en plus obscène : ce formateur en question était multimillionnaire. D’abord il avait lu son livre, ce qui lui avait permis de constater qu’il avait la même conception de l’argent que lui. Incapable de stopper le flux des paroles de son interlocuteur, elle pensa en souriant hypocritement : « nous sommes sensés être épatés par des phrases comme celle-là, je suppose ». Ils apprirent qu’il y a plusieurs types de personnes : ceux entre les doigts de qui l’argent file, et ceux qui savent faire fructifier. D’après lui, si on se débrouillait bien, « et moi je le vis je peux vous dire que c’est VRAI », on pouvait tranquillement arriver à 300 000€ sur le compte au moment de la retraite. Parce qu’il ne fallait pas se leurrer, on n’aurait pas de retraites. Il comprenait qu’il soit difficile de croire que c’était si simple, « d’ailleurs au début les banques hésitent à suivre, mais par la suite ils vous rappellent tous-les-jours pour savoir quand vous achetez un nouveau bien ». On parle de revenus évidemment exonérés d’impôts : pour les meublés il existe pas mal de pirouettes fiscales. Le problème, c’est que la courte durée, c’est chronophage… « Ha on court beaucoup ma copine et moi, et puis ici on trouve personne pour s’en occuper à notre place ! ». Ils avaient toutefois des amis qui avaient pu s’arrêter de travailler pour s’occuper exclusivement de leurs 7-8 locations (« faites le calcul » dit-il d’un air qu’il devait penser mystérieusement séducteur). Tout en monologuant, il caressait frénétiquement sa barbe d’abord, puis sa lèvre supérieure, en leur lançant des regards par en-dessous. Au bout de quelques minutes elle se demanda s’il n’allait pas carrément mettre ses doigts dans sa bouche.

Pendant cette tirade vertigineuse et sans fin, elle n’osait pas regarder son compagnon, de peur d’être prise d’un fou rire. Elle eut finalement le courage de tenter de l’interrompre « par contre, désolée de vous couper, mais je dois passer aux toilettes… le trajet en voiture… » Elle pria pour que ça suffise à lui faire réaliser qu’il était temps de les laisser tranquilles. Lorsqu’elle sortit, elle constata avec un immense soulagement qu’il était déjà sur le départ. Il leur dit en souriant, complice « si vous avez d’autres questions sur l’appart ou sur l’investissement locatif en courte durée, n’hésitez pas… Il suffit de se lancer, en fait ».

Une fois qu’il fut parti, ils purent enfin décharger le malaise puis la colère qu’ils avaient ressentis. « Bon dieu, ce type ose dire qu’on n’aura pas de retraite en même temps qu’il se vante de ne pas payer d’impôts !!! Mais nous on les paie pour toi, connard, les impôts !!! ». « Et tu as vu, il se caressait la lèvre, il mettait presque la main dans sa bouche, il se kiffait quand il parlait de ses investissements immobiliers, berk ! ». « Purée, mais cette pauvre vie du gars qui passe son temps à courir pour louer son appart tout moche en AirBnB pour devenir riche à la retraite !! ». « On a fait quoi pour mériter qu’il nous croie intéressé par ses magouilles ? On aurait dit un témoin de Jéhovah ! »…

Ils continuèrent une bonne partie de la soirée à se moquer de lui, de ses propos et des diverses choses laides qu’ils trouvèrent dans l’appartement. Ils durent admettre qu’il avait peut-être raison sur le fait qu’on ne pourrait pas compter sur nos retraites comme nos parents purent le faire. Ils tombèrent tout de même d’accord sur le fait qu’il serait peut-être malin d’acheter un jour un logement, ne serait-ce que pour y vivre.

En l’emportant sur le lit couvert de noms de capitales écrites en majuscules, il affirma une bonne fois pour toutes que leur présence embellirait suffisamment ce lieu pour le week-end. Ils firent l’amour plusieurs fois pendant ces deux jours, sans se douter que le propriétaire avait une autre botte secrète pour devenir riche. Il avait dissimulé des caméras dans l’appartement, et lorsqu’il visionna les fichiers du week-end, il fut un peu blessé par les moqueries du couple. Mais après avoir fait un rapide montage sur logiciel idoine et vendu les meilleurs moments d’intimité de ses locataires à un site étranger de pornographie amateur, il se sentit déjà mieux. Ces deux-là pouvaient bien le mépriser, ils lui rapportaient en définitive un bon petit bonus de revenus exonérés d’impôts.